- 同一の菌種・耐性が検出されるのは5-6割

尿路感染症の治療で抗菌薬を選択するときに、過去の培養結果を参考にすることも多いと思います。

はたして、過去の結果はどのくらい参考になるのでしょうか?

尿路感染症ではE. coliが起因菌のことが多いですが、前回E. coliでも今回は違う菌種が検出されることもありそうです。

また、ESBL産生菌などの耐性菌が医療施設内で伝播することが知られており、前回感受性が良かったからと言って今回もその感受性が期待できるとは限りません。

今回は尿培養で過去に検出された細菌や感受性が今回の尿路感染症にどれくらい役に立つのか調べてみました。

過去の尿培養はどのくらい参考になる?

Predictive utility of prior positive urine cultures

Derek R MacFadden, Jessica P Ridgway, Ari Robicsek et al.

Clin Infect Dis. 2014 Nov 1;59(9):1265-71. doi: 10.1093/cid/ciu588.

米国の2施設で同一患者の2回以上の尿培養で検出された細菌を評価

同一菌が検出されるのは4-8週間隔で57%、>32週間隔で49%であった

前回と同一もしくは良好な感受性であったのは4-8週間隔で83%、>32週間隔で75%であった

The ability of prior urinary cultures results to predict future culture results in neurogenic bladder patient

Roderick Clark, Blayne Welk.

Neurourol Urodyn. 2018 Nov;37(8):2645-2650. doi: 10.1002/nau.23713.

神経因性膀胱の患者で2年間に2回以上の尿培養で検出された細菌を評価

2回以上の尿培養で同一菌が検出されたのは全体で55.8%であった

30日ごとに同一菌の可能性は低下した

Predicting Antibiotic Resistance in Urinary Tract Infection Patients with Prior Urine Cultures

Yaakov Dickstein, Yuval Geffen, Steen Andreassen et al.

Antimicrob Agents Chemother. 2016 Jul 22;60(8):4717-21. doi: 10.1128/AAC.00202-16.

イスラエルの3次病院で同一患者の一定期間内の尿培養で耐性菌を評価

同一の耐性菌の検出率は時間とともに低下した

Cipro-R:シプロフロキサシン耐性グラム陰性菌

ESBL:ESBL産生腸内細菌

CRE:カルバペネム耐性腸内性菌

CRNF:カルバペネム耐性非発酵菌

Predictive utility of prior positive urine culture of extended- spectrum β -lactamase producing strains

Basima A Almomani, Rawand A Khasawneh, Rola Saqan et al.

PLoS One. 2020 Dec 14;15(12):e0243741. doi: 10.1371/journal.pone.0243741.

ヨルダンの大学病院で過去にESBL産生菌による尿路感染症を発症した患者に関して、2回目以降の尿路感染症発症時の耐性菌を評価

前回から14日~12カ月の再発例で、ESBL産生菌が検出されたのは58.6%であった

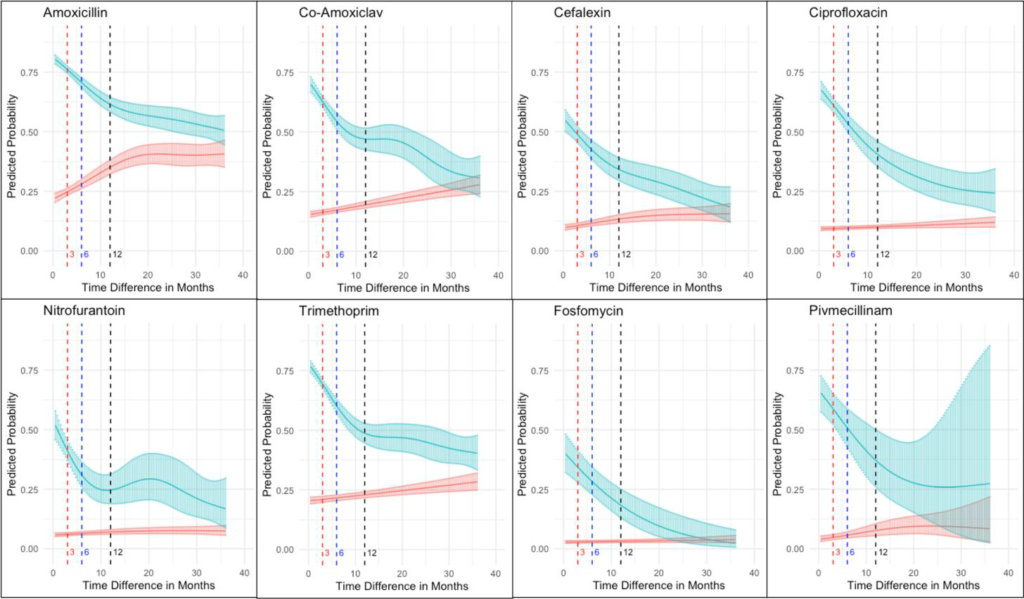

The impact of inter-infection time on antimicrobial resistance profiles in women with multiple urinary tract infections over time

Trenton Honda, Maria D L A Vazquez-Montes, Thomas R Fanshawe et al.

J Antimicrob Chemother. 2025 Aug 1;80(8):2234-2240. doi: 10.1093/jac/dkaf194.

女性の尿路感染症 10,216例で過去と今回の尿培養で感受性を比較

感染症の間隔が短いと同様の耐性になる率が高かった

同一の菌種・耐性が検出されるのは5-6割のようです。

グラム染色と合わせると予測の精度はもう少し増すかもしれません。

過去に耐性菌でも今回は感受性が良い菌が検出されるというパターンもありますが、それでも数カ月以内であれば耐性率は数十%であり、狭域の抗菌薬は選択しにくいですね。

まとめ

尿路感染症で過去の尿培養が今回の抗菌薬選択にどのくらい参考になるかまとめました。

必ずしも感受性が悪くなっていくというわけではありませんが、基本的には前回の感受性と同等、もしくは前回よりも感受性が悪い菌を想定した治療選択をお奨めします。

- 同一の菌種・耐性が検出されるのは5-6割